年轻艺术家的作品呈现出多元、开放、关注社会的特质,通过艺术的语言拓展了视野,为艺术领域注入了新的活力和创造力。其中,数字艺术和虚拟现实技术的运用成为许多年轻艺术家创作的重要元素。他们通过数字媒体、计算机生成的图形和虚拟空间,打破传统艺术的界限,也为观众带来了沉浸式的艺术体验;社会问题的关注是年轻艺术家创作的另一个显著趋势。他们通过艺术作品表达对环境、社会正义、性别平等等议题的思考和关切。

这种表达方式既是对现实的反思,也是对未来的期许,引导观众思考和对话社会中的重要议题;身份认同亦是年轻艺术家作品中常见的主题之一。总体而言,这种多样性和开放性的趋势为当代艺术注入了新的活力,同时也在艺术与社会之间建立了更为深刻的对话。

LUXE:请问你的多媒介创作风格是如何形成的?

王晨:我的艺术实践是在艺术实验和探索中形成的。包括本科我在传统的绘画和版画领域接受教育,到后期我开始对表演艺术产生兴趣,这让我有机会以不同的形式和角色来探索自我和周围的世界。进入研究生阶段,我的专业是摄影和数字媒体。我开始尝试使用视频、3D设计和声音设计等,以更加多元和动态的方式表达我的视觉思维。

LUXE:移民身份在你的艺术创作中发挥了怎样的影响力?

王晨:我觉得这方面不可否认,在创作中对我的影响很大,这些体验使我对身份认同,归属感和社会边缘包括数字时代都有更深入的理解和感受,这些主题也贯穿在我的创作中。包括此次的展览里,通过虚构的景观和角色表现了个人内心世界的复杂性,以及在不同文化背景下个体寻找归属感的历程。通过这些个人化的和破碎化的叙述方式,来试图对抗主宰我们对世界理解二元对立和固定叙述方式。

LUXE:你认为年轻一代该如何回应充满偶然性和异质性的生存经验?

王晨:可能对于我们来说,在信息技术不断地发展下,不仅仅是前辈艺术家或是年轻一代艺术家,我们的生活都在被这种数字技术影响下处于一个充满多媒体和信息叠加的世界中。我认为作为个体去生活在当下的世界当中需要有意识地选择和处理信息。

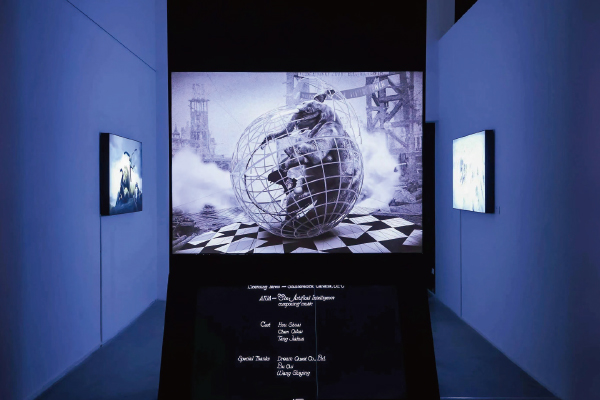

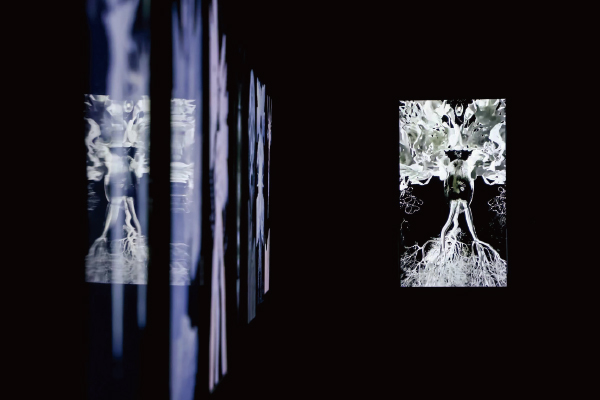

《突触森林》展览现场

突触森林

Fotografiska影像艺术中心呈现中国青年艺术家王晨在国内的首次个展《突触森林》。本次展览作品涵盖数字视频、表演、3D游戏设计、雕塑、绘画、服装制作和声音设计相结合的独特方式,探索复杂且深刻的主题,引领观者进入一个现实与想象相互叠加的世界。展览将持续至3月24日。

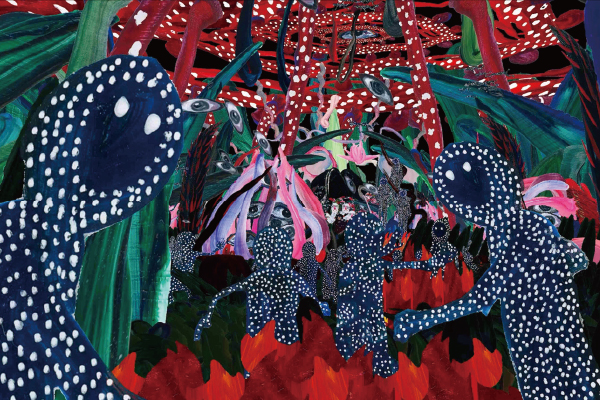

《破碎的愉悦Fractured Delights》2023,©王晨;

作为备受瞩目的青年艺术家,王晨的作品曾在Fotografiska斯德哥尔摩展出。本次Fotografiska上海展出其两件作品:《在树林里》(In the Woods) 和《破碎的愉悦》(Fractured Delights)。她的创作巧妙融合了数字技术和传统艺术元素,涵盖数字视频、表演、3D游戏设计、雕塑、绘画、服装制作和声音设计。通过不同媒介叠加,王晨构建了沉浸式的替代现实,探索了神话、想象力和身份在物理和虚拟景观中的交汇点,创造了将观者包围其中的梦境。此次展览旨在引发观者对身份、归属感和社会问题的深入思考。

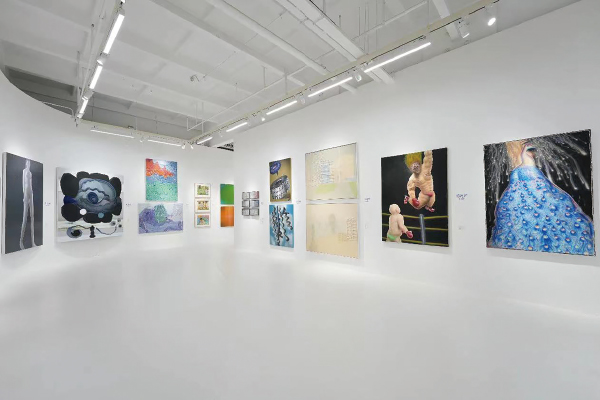

“后浪拼图-新绘画的新面孔”展览现场

后浪拼图

作为玉兰堂2024年开篇的群展,“后浪拼图-新绘画的新面孔”群展汇集了从Y到Z世代的青年艺术家名单,这些正冉冉升起的“后浪”新面孔是否提供新鲜的视角给业界,他们的工作是否正在构成未来艺术拼图的重要组成部分,是本次展览所要探讨和寻找的问题或答案。

冯珏嘉,《加入我们》,2023,布面丙烯,120×100cm(左);伽让,《啃食人造草皮》,2023,布面油画,120×120cm(右)

“后浪拼图-新绘画的新面孔”群展在玉兰堂(北京)展出艺术家孙宇、李璇、任俊峰、尤阿达、田召亭、侯耀、隋雪松、赵新宇、祝洵、毕维维、谭永勍、张杨彪、李扬、青山云、王一、郑卓迦、刘志成、邢万里、亚森、陈艺峰、饶维懿、宁子益、徐雅涵、苏昱铭、张仁杰、陈思作、孙健文、苏航、朱钇名、大志、冯珏嘉、马小萌(Toi)、余曾巧、伽让、文爵共35位艺术家91件作品。

“后浪拼图-新绘画的新面孔”展览现场

通过对这些作品的审视和讨论,展览旨在引发对未来艺术走向的思考。年轻艺术家所呈现的创造力、勇于突破传统的精神,以及对社会变革的关注,都将成为未来艺术拼图中不可或缺的一部分。这次展览提供了一个平台,让观众与艺术家共同思考艺术的演变如何塑造未来的文化和社会面貌。

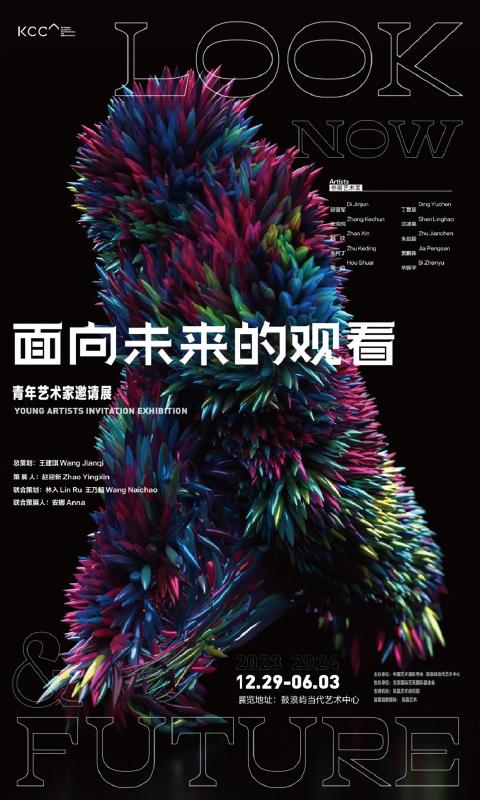

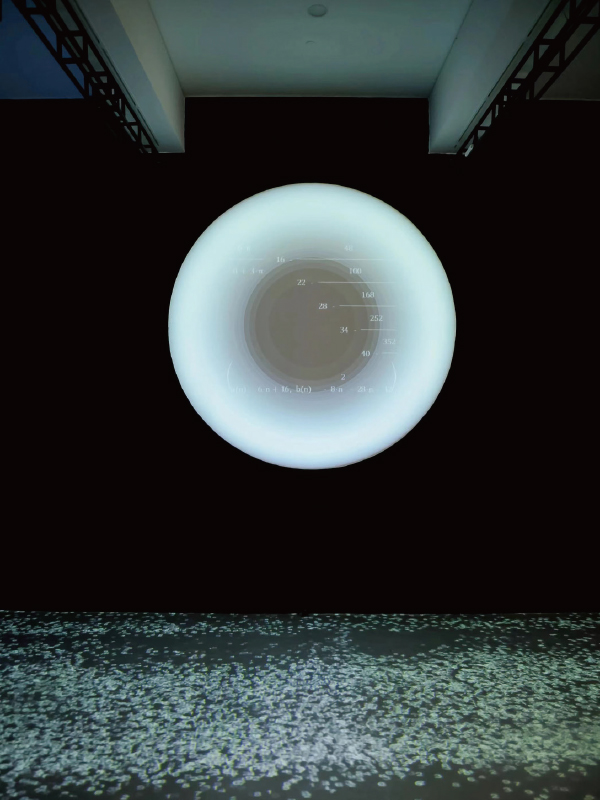

《面向未来的观看》展览现场

如同工业革命、信息革命一般,如今我们仿佛置身于另一场科技革命的漩涡中。许多人不禁发问:人工智能时代,我们仍然秉承以人为中心的世界观,还是让数据建立新的秩序?新技术是朋友还是敌人?人类的经验和知识财富是否会被掠夺?现在和未来会让从事某些工作的人失业吗?AI时代的影像艺术家,该扮演怎样的角色?如何以未来的视角观看现实的世界?

朱剑辰,《转译天显》系列

面向未来的观看

“面向未来的观看——青年艺术家邀请展”于鼓浪屿当代艺术中心KCCA开幕。而上述提问则是展览策展人赵迎新写下的文字,更是此次展览的现实缘起。展览邀请邸晋军、张克纯、赵欣、丁昱辰、毕振宇、朱柯丁、贾鹏森、侯帅、朱剑辰、沈凌昊十位艺术家,通过湿版技术、数码影像、计算机生成影像、人工智能、光感材料、交互感应装置等多元媒介,探讨媒介与观看、感知与生命的哲学命题,呈现一场耳目一新的视觉体验。

毕振宇,《通往永恒的无数条路径》;

展览面向未来,试图提出目前最被关心的两个问题——人类如何与技术相处?人类如何与自然相处?展览或许无法给出一个答案,但这些艺术家的作品齐聚,给出了多元的启发与思考。例如,计算机出身的艺术家毕振宇,在展厅中呈现了一片海洋般的交互装置《通往永恒的无数条路径》,每当观者走进大海仰望,上空如太阳般的圆形装置中,就会多一条人工智能计算的圆周率,引入观者通往永恒。

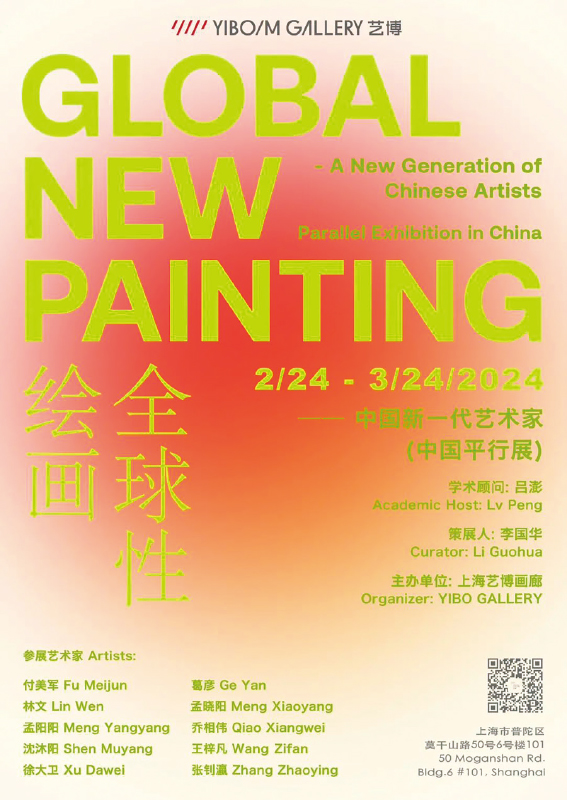

全球性绘画

新世纪后成长起来的画家并没有一些特别或者具有普遍辨识意义的词汇,可以为他们定位。以前评论者用“卡通”、“清新”、“坏画”等词汇来描述一些艺术家的作品特征,但真正的理论表述需要建立在艺术史系统基础之上。因此,针对这些新的绘画现象,需要进行理论和艺术史上的重新审视。只是,我们可以发现在80、90年代出生的艺术家的绘画中呈现出了一个共同特征,那就是全球化的图景。

孟思特,《银河尘》,布面油画,115×150cm,2017;

「全球性绘画:中国新一代艺术家」艺术大展由著名艺术史学家、策展人吕澎、意大利当代艺术策展人Paolo De Grandis策划,于意大利MART美术馆开幕,本次展览选择了24位80、90后中国新一代绘画名单,展期将持续至2024年4月14日,还将巡回至欧洲与美国的其他美术馆进行展出。上海艺博画廊则进行了平行展项目,期望通过这样的方式,在最新一代绘画艺术家不断在全球展出的同时,让国内的艺术界同行了解他们的艺术倾向和创作风格。

《意外之歌》展览现场

意外之歌

没顶画廊“意外之歌”群展邀请12位艺术家,以装置、雕塑、绘画、影像、手工艺等媒介,探究年轻一代如何回应充满偶然性和异质性的生存经验,并试图启发观者重新审视艺术生态与社会现实之间彼此嵌套的当代维度。“意外之歌”指向艺术体制的自我质疑与批判的冲动,这也是参展艺术家共同的精神锚点。我们拥抱偶然性、随机性、异质性、不可控性,并接受其作为艺术生态、乃至社会生存的必然成分。“意外之歌”以年轻多元的声音,所奏响的兴许是更多无从预料的破坏和重建之序曲。

- END -